さぬき市の旧石器時代

旧石器時代の石器ーナイフ形石器ー

地球上に人類が誕生したのは今から約700万年前と考えられています。

日本列島に人類が渡来したのは約4万年前頃です。

さぬき市では今のところ旧石器時代の人々の痕跡は発見されておらず、約1万年前の石器が最初の人々の痕跡になります。

さぬき市内からはまだナイフ形石器は発見されていません。写真は坂出市国分台遺跡で採集されたもの。石材はサヌカイト。

鴨部・川田遺跡の環濠集落

Last update 2023.01.28

旧石器時代の石器ーナイフ形石器ー

地球上に人類が誕生したのは今から約700万年前と考えられています。

日本列島に人類が渡来したのは約4万年前頃です。

さぬき市では今のところ旧石器時代の人々の痕跡は発見されておらず、約1万年前の石器が最初の人々の痕跡になります。

さぬき市内からはまだナイフ形石器は発見されていません。写真は坂出市国分台遺跡で採集されたもの。石材はサヌカイト。

縄文時代後期・晩期になると鴨部南谷遺跡や石仏遺跡(大川町)などで土器・石器が出土しており、さぬき市内でも各地で人々の生活の痕跡が窺えるようになります。

縄文土器片

曲線や直線の刻み線がみられる。

縄文時代後期

鴨部南谷遺跡

縄文土器片

帯状に粘土を張り付けた突帯文がみられる。

縄文時代晩期

大川町石仏遺跡

サヌカイト製の石鏃・楔形石器・結晶片岩の石斧

縄文時代晩期

大川町石仏遺跡

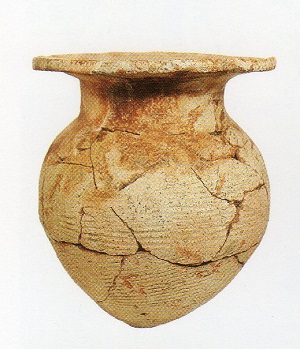

弥生時代になると大陸から水稲稲作が伝わり、社会は食糧採取から食糧生産の段階に入っていきます。

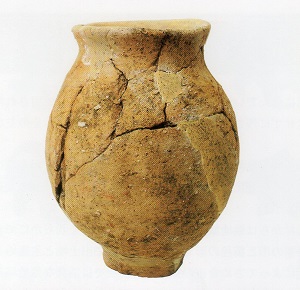

朝鮮半島の土器の影響を受けた

弥生時代前期の土器。

鴨部南谷遺跡出土

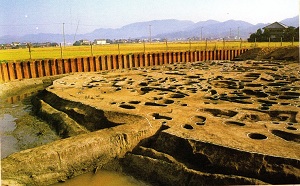

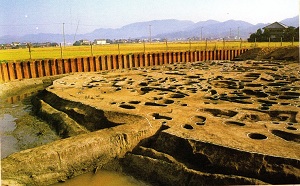

鴨部・川田遺跡の環濠集落

弥生時代前期

弥生土偶や作りかけの木製クワや杵などが

発見されています。

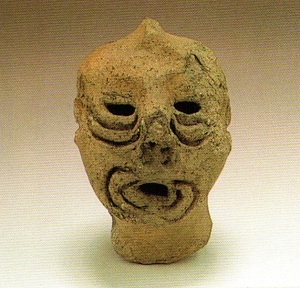

鴨部・川田遺跡の弥生土偶

香川県埋蔵文化財センター所蔵

他に弥生時代前期の遺跡としては

平野部に散在して分布しています。

弥生時代中期になると丘陵上に遺跡の分布が目立つようになり、また石鏃が大型化します。

中国の歴史書に記録されている「倭国大乱」との関わりが推測されます。

日常生活には不便な山の上を集落とするのは、戦いの時代であったためと考えられています。

弥生時代後期になると再び平野部に遺跡が見られるようになり、遺跡数が著しく増加し社会の発展がみられます。

前山遺跡から出土した弥生時代中期の弥生土器片

大型化した弥生時代中期の石鏃

左2点(津田町大山採集)が縄文時代、右2点(津田町北山山頂遺跡採集)が弥生時代中期の石鏃。

石鏃が狩りから戦いの道具に変化したため大型化したと考えられています。

他に中期後半の遺跡としては

発掘調査等で発見されるのは腐食せずに残されたごく一部の道具ですが、それを調べることで弥生時代の生活や他の地域との活発な交流が明らかになりつつあります。

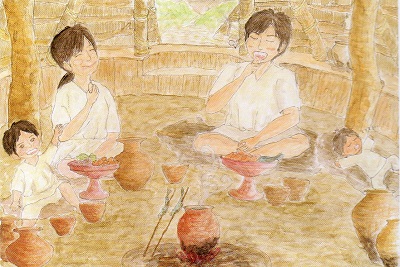

弥生時代の人々は円形や方形に地面を掘った竪穴住居にすんでいました。

弥生人の食事風景

竪穴住居の中で家族が食事をしています。

中央に炉が見られます。

発掘された竪穴住居跡 大井西遺跡

中央部に煮炊きによる煤の広がりが見られます。

平成21年に中学校建設予定地を発掘調査(弥生後期の寺田遺跡)したが、川の跡の遺跡からは多量の生活土器が出土しました。

口が狭いのが壺で

水や食料の貯えに使用。

首が短く口の広いのが甕

煮炊きに使い、

外側に焼けた跡があります。

脚が高い皿が高坏(たかつき)

やはり食べ物を盛っていたようです

鉢 現在の椀(おわん)のように

一人一人が持っていたのではなく、

食べ物を皆でつまんで食べていた

と思われる。

黒い粒粒のある土器

寺田遺跡出土

この土器は高松の栗林公園の南のあたりで作られたもので、そのあたりの土器の80%に、このようなツブツブがみうけられます。 (高松の人がさぬきに嫁入り道具として持参したのかな・・・)

また、土器の口あたりを触ってみると凸凹の感触がある。弥生人の指の跡で、よく見ると指紋も発見できます。

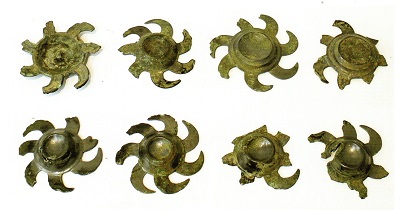

後期に入ると当時の盛行を伺わせるものとして青銅器が多く出土しています。

石田神社境内遺跡からは平形銅剣3口が伝えられ、加藤遺跡からは、銅鐸片7点が出土しています。

森広天神遺跡では巴形銅器8点が出土しています。

巴形銅器8点東京国立博物館蔵の複製

明治44年(1911)森広天神東側から8点が一括して発見されました。

スイジガイの形態を模した呪具との意見がありますが詳しい用途は不明です。古墳からは革盾に着装されていた事例があります。

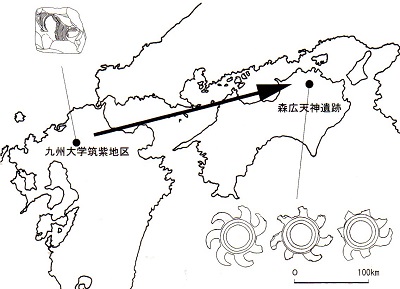

九州大学筑紫地区遺跡群と森広天神遺跡の位置図

九州大学総合研究博物館他2009「那国の南」から転載

平成10年(1998)に福岡県春日市の九州大学筑紫地区遺跡群で巴形銅器の石製鋳型が発見されました。

森広天神遺跡の8例中3例で製品と鋳型が一致し、九州大学筑紫地区遺跡群で制作した製品であることが判明しました。

弥生時代の九州との交流を探る貴重な事例といえます。

布勢遺跡出土の勾玉、右端は寺田遺跡出土

左3点は寒川町布施遺跡出土で蛇紋岩製と碧玉製、右端は大川町寺田遺跡出土で蛇紋岩製です。

蛇紋岩の一部は徳島県、碧玉は新潟県・島根県の石材と判断でき、それぞれの地域との交流が指摘できます。

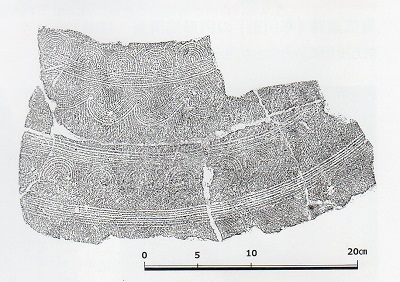

古枝西遺跡出土土器棺の文様の拓本

土器棺は尾根先端の古枝西遺跡で発見されました。文様は外面上端部近くに縦18㎝の範囲に見られます。

櫛描の直線文や重弧文、S字を横にしたような文様を連続して帯状に巡らしたS字帯文が見られます。

類似した文様構成は鳥取県青谷上寺地遺跡などに見られ、外部地域との交流を探ることができます。

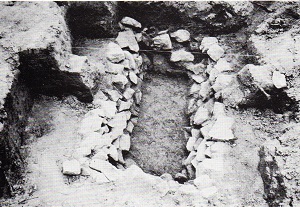

森広遺跡(寒川町)出土の土器棺

寺田遺跡(大川町)の土器棺発見時の写真

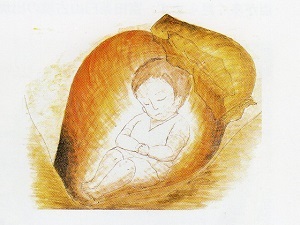

土器棺墓

壺の口縁部を打ち欠いて棺身とし、鉢或いは高坏を棺蓋とした土器のお棺が各地で発見されています。

土器棺の中からは稀に歯が発見されることがありますが、ほとんどが乳児の歯で子供のお墓と考えられています。

大規模な墳丘をもつ墓は支配者の墓と推測されますが、竪穴式石室を設けたもの(奥10号墓,奥11号墓)や前方後円墳の墳丘になっているもの(森広遺跡・尾崎西遺跡)、古墳の葺石のように墳丘斜面に石材を使用しているもの(尾崎西遺跡、陵遺跡)などがあり、次の古墳時代の古墳へと発展していく要素をすでに弥生墓のなかに見ることができます。

奥10号墓の竪穴式石室

奥11号墓の竪穴式石室

森広遺跡(寒川町)の円形周溝墓

前方後円墳の様な突出がみられます

陵遺跡(長尾名)の円形周溝墓

周溝内に多量の石材が見られます。

元々は墳丘斜面に積まれていた石積と

考えられます。

奥10号墓に供納された土器

奥10号・11号の竪穴式石室上面の集石や埋土中からはお供えされた土器が発見されています。

高坏や細頸壺が多く見られ、集落遺跡では見られない口縁部を二重に持つ特殊な細頸壺も見られます。