前方後円墳

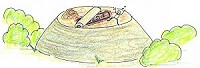

円形と方形が組み合わさった形。空から見るとしゃもじの形に見える。岩手県から鹿児島県まで各地の首長のお墓に見られ、円墳、方墳よりも大型の場合が多い。

- (大川町)古枝古墳・富田茶臼山古墳

- (津田町)岩崎山4号墳・けぼ山古墳

- (寒川町)奥3号墳

- (長尾町)丸井古墳

さぬき市歴史民俗資料館 Last update 2023.01.28

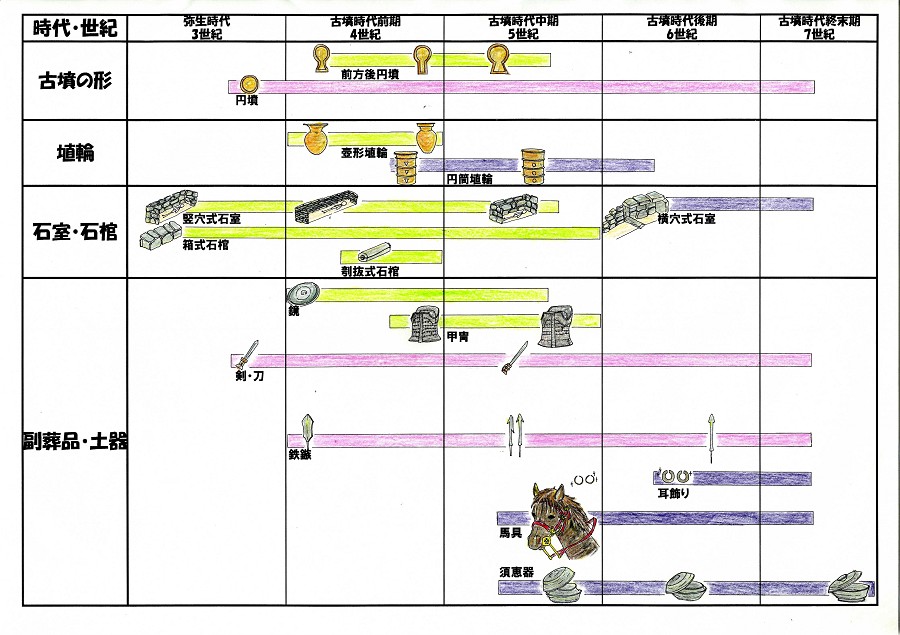

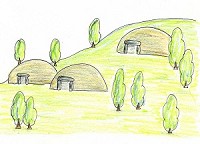

弥生時代終末3世紀半ば突如前方後円墳、箸墓古墳が登場した。これをもって古墳時代の始まりといわれている。この時代(1700〜1300年前)の人のお墓を特に古墳といいます。

古墳は石を積み上げたり、山を削ったり、土を盛り上げたりして墳丘にしており、内部には鏡や刀などが納められています。 地域を治めていた王や、力のあった人のお墓と言えます。

円形と方形が組み合わさった形。空から見るとしゃもじの形に見える。岩手県から鹿児島県まで各地の首長のお墓に見られ、円墳、方墳よりも大型の場合が多い。

古墳時代を通じて見られる形。さぬき市内の古墳のほとんどは円墳である。

平面が方形の古墳。古墳時代の終わり頃に大王墓に採用される。さぬき市内には事例が少ない。

山の尾根などの自然の地形に埋葬施設だけをつくったもの。出土遺物が少なく、時代の不明なものが多い。

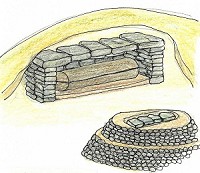

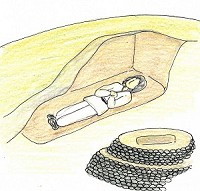

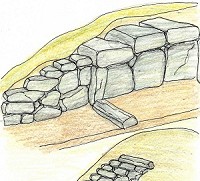

古墳の頂部に縦に穴を掘り、石を石垣状に積んだ埋葬施設。前方後円墳など首長墓の埋葬施設に多く見られる。古墳時代前期から中期に多い。

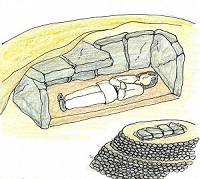

縦に穴を掘り、板状の石を並べて造った埋葬施設。竪穴式石室を簡略したもので、円墳や墳丘を持たないものなど、竪穴式石室に比べてランクが劣る場合が多い。

縦に掘られた穴のみで、石室をつくらないもの。直接、木棺や埋葬者を安置する。底場や周囲を粘土で固めたものを粘土槨という。また、蓋だけ石を使用したものを石蓋土壙(いしぶたどこう)という。

洞窟状に入り口が横にある石室。複数の人が埋葬できるようになっており、家族墓の性格を持つ。さぬき市では古墳時代後期の6世紀後半から7世紀の事例が多い。

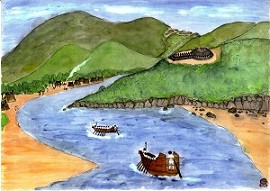

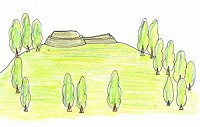

山の尾根上や山頂にあり、麓の集落や交通の要所からよく見える場所が選ばれている。また、山の上からも麓の集落がよく見える。古墳時代前期の古墳に多い傾向がある。

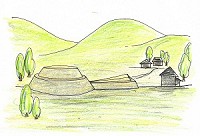

低い場所に造られたもの。交通の要所が選ばれる場合が多い。古墳時代中期の古墳に多い傾向がある。

山の裾や斜面に造られたもの。古墳時代後期の横穴式石室をもつ円墳に事例が多い。群集墳といい、複数の古墳が集中分布するのが一般的である。

赤山古墳(津田町) 埋葬施設に朱(赤色)がぬられていたから、古墳の土が赤かった。

八剣古墳(大川町) かって古墳から剣が出てきたから。

土釜古墳(大川町) 盗掘にあった跡が土釜のようだったから。

車塚(志度町)

双子塚古墳(長尾町)

富田茶臼山古墳(大川町)・茶臼山古墳(志度町)